供應(yīng)鏈中,庫存管理的作用是什么?

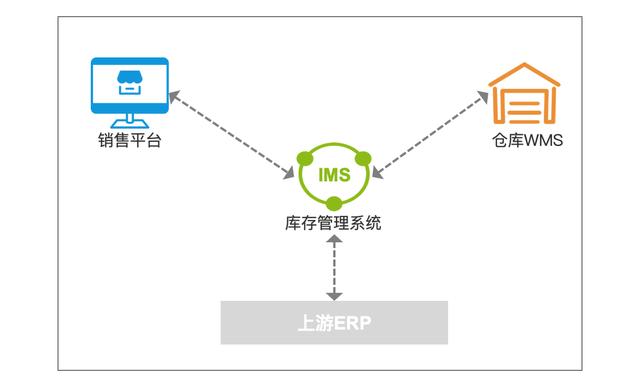

IMS,庫存管理系統(tǒng),顧名思義是對庫存管理。

在之前庫內(nèi)管理的文章中提到過倉庫內(nèi)部也有庫存管理,主要針對的是庫存的數(shù)量、位置、品質(zhì)這三個維度。

而IMS則是架構(gòu)在WMS之上對整體庫存總量進行管控,主要針對的是量或者說是庫存可用性的管控,并且作為庫存中間管理者鏈接銷售前臺、上游ERP,統(tǒng)一管理整條鏈路中的庫存變更確保上下游庫存的準確性。

一、庫存變更管理

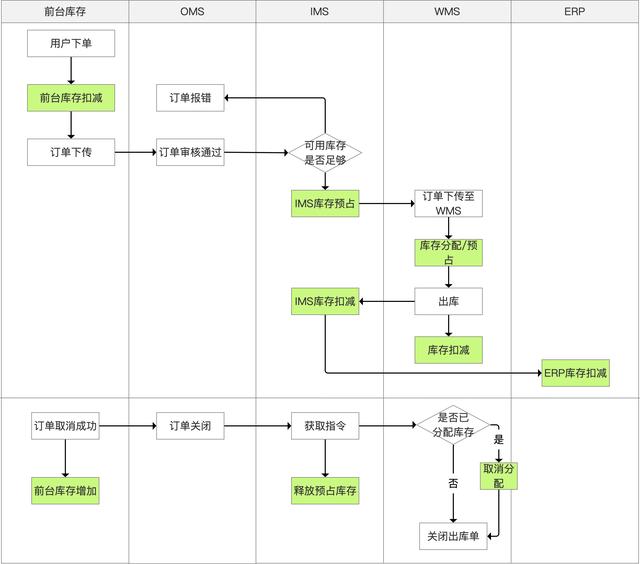

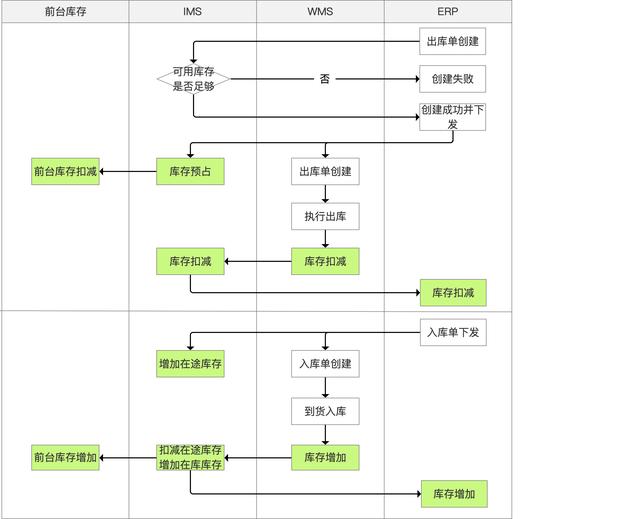

下面我們就來看下在實際運營的售賣和出入庫的過程中,IMS在系統(tǒng)間是如何進行管理的,按照觸發(fā)方向可以分為2部分來看,正向:前臺 → WMS觸發(fā)和逆向:ERP/WMS → 前臺觸發(fā)。

1. 前臺 → WMS觸發(fā)

流程中訂單取消指的是未發(fā)貨的訂單取消,通常已發(fā)貨需要走售后流程

2. ERP/WMS → 前臺觸發(fā)

【注意:以上的同步以普通售賣為例,不考慮其他特殊策略下的庫存增量同步,稍微會有一些差別。讀者可以在讀完全文后思考下對于不同的策略,在增量更新時會有什么差別】

從上面的兩個流程中可以看出所有出庫的創(chuàng)建都是基于IMS庫存足夠的前提,且所有與商品數(shù)量變更相關(guān)的單據(jù)的創(chuàng)建及執(zhí)行結(jié)果都需要經(jīng)過IMS的中轉(zhuǎn)和分發(fā)才可以在流程下游系統(tǒng)進行庫存變更的執(zhí)行。

通常IMS中庫存的扣減分為兩步:預(yù)占,扣減;而庫存增加則不需要預(yù)動作,是通過在途來標記,在到貨后根據(jù)關(guān)聯(lián)單據(jù)將在途庫存扣減,同時根據(jù)到貨數(shù)量增加實際庫存。

單純從流程上看,可能無法直接體現(xiàn)IMS的價值,那么我們來思考兩個問題:

1. 如果沒有進行庫存預(yù)占會發(fā)生什么呢?

設(shè)想下,當前A商品在IMS中可用庫存為10件,前臺用戶購買了2件,訂單下發(fā)到WMS還沒有發(fā)貨,此時前臺庫存雖然已經(jīng)被扣減了不會有超賣風險。

但是由于沒有出庫所以ERP中仍然有10件庫存,此時采購人員在ERP中創(chuàng)建了10件商品的退供單(由于沒有預(yù)占和IMS的校驗單子可以創(chuàng)建成功),而倉庫人員也將單據(jù)發(fā)貨了。

這就導(dǎo)致用戶實際購買的2件商品因為缺貨而無法發(fā)貨了。

逆向鏈路中庫存預(yù)占的作用大家也可以自行思考下。

2. 如果沒有在途庫存的管控會有什么問題呢?

A倉庫內(nèi)已經(jīng)有1000件X商品了,由于倉庫運營變更需要從A倉庫調(diào)撥到B倉庫所以創(chuàng)建并讓倉庫執(zhí)行了調(diào)撥單。

1000件商品從A倉出庫了。

如果沒有在途庫存,那相當于這1000件商品在運輸途中暫時“蒸發(fā)”了,如果采購人員不知道有調(diào)撥的情況,很可能認為商品售賣完了匆匆又去采購X商品了。

并且也很容易由于沒有考慮未到倉商品的體積而導(dǎo)致倉庫爆倉的情況(特別是在大促的時候),而人為去統(tǒng)計這些數(shù)據(jù)確實又是一件非常累人且意義不大的工作。

另外,IMS的中間件角色可以減少很多不必要的系統(tǒng)對接開發(fā)工作,形成標準的對接流程,對系統(tǒng)標準化也是十分有幫助的。

二、前臺庫存初始化

上面討論的是前臺已經(jīng)有庫存的情況下,售賣/關(guān)單或ERP發(fā)起的出入庫對鏈路上下游中系統(tǒng)的庫存影響及IMS的功能。

那么,前臺庫存最開始的數(shù)量是怎么來的呢?

首先,需要明確,前臺在售的庫存并不是也不能是單純的倉庫庫存(WMS中的庫存)的映射,而是經(jīng)過策略處理的IMS庫存

在這個過程中核心功能點在于策略的設(shè)置,簡單的說,就是什么庫存應(yīng)該同步,什么庫存不應(yīng)該同步,這個策略在一定程度上和平臺的營銷/玩法有關(guān)。我們以幾個比較常見的場景來介紹幾種策略:

1. 普通售賣

最基礎(chǔ)同步策略,同步IMS中未被占用的在倉良品可用庫存即可。

2. 平臺預(yù)售

通常是商品還未到倉,對于采購單上有預(yù)售標記的商品或預(yù)售模塊設(shè)置了預(yù)售的商品可進行此類同步。這種情況下除了同步庫存還需同步計劃發(fā)貨時間(貨品的預(yù)計到貨時間)。

題外話:這個方式有助于提升庫存周轉(zhuǎn)率,且降低了庫存預(yù)測不準帶來的高擠壓風險。

3. 區(qū)域供貨

如前臺商品是指定區(qū)域供貨,最常見的就是生鮮品類了。那么在同步庫存時還需要根據(jù)可用庫存的在倉倉庫覆蓋區(qū)域進行過濾,僅保留同步覆蓋當前用戶地址范圍的倉庫在IMS中的可用庫存來進行同步。

4. 殘次品特價

IMS中的庫存是有庫存狀態(tài)的,最簡單的管理是分為良品、不良品。但實際運營情況中會發(fā)現(xiàn)部分商品雖然有一定殘缺(如外包裝破損等)不能稱之為良品,但是仍然是可以銷售的,因此逐漸的我們對商品的狀態(tài)進行了細化,對不良分成了不同的等級。

前臺售賣時,如對商品狀態(tài)進行特殊標記,IMS可根據(jù)標記只同步同類型庫存。

5. 限量秒殺

初始化數(shù)量只能為設(shè)定的互動數(shù)量,當然前提是當前可用庫存大于活動量。這種玩法有個比較特殊的點在于,活動開始后需要直接鎖定IMS庫存(訂單下發(fā)之后不會進行二次鎖定),避免在活動結(jié)束前ERP端的其他出庫單的下發(fā)執(zhí)行使可用于活動的商品不足造成超賣,只有活動結(jié)束后才可釋放。

而除了限量秒殺之外,上面其他幾種方式則是在用戶下單成功、訂單系統(tǒng)接收到訂單后,才進行對應(yīng)的IMS庫存占用。

三、總結(jié)

通過上文的介紹,可以看出IMS主要扮演了“中轉(zhuǎn)站”和“預(yù)留者”這兩個角色。

上下游有庫存相關(guān)的單據(jù)都需要先詢問IMS庫存是否足夠,如果IMS回復(fù)庫存足夠才可以創(chuàng)建單據(jù)并進行下一步。

而IMS在告知上游足夠并接收到創(chuàng)建成功的單據(jù)后,會“非常負責”的將庫存“預(yù)留”(庫存鎖定)并將單據(jù)傳給下游的執(zhí)行方。

在收到執(zhí)行結(jié)果后,對預(yù)留的庫存進行實際的執(zhí)行。前臺庫存的同步則是基于IMS本身的職能和特性結(jié)合運營要求而執(zhí)行的數(shù)據(jù)同步。

此外,“中轉(zhuǎn)站”的角色讓IMS系統(tǒng)記錄了所有入/出庫單據(jù),可以及時反映各種物資的倉儲、流向情況,為生產(chǎn)管理和成本核算提供依據(jù)。

詳細請咨詢客服。